フラットランド 第1部 この世界 をふまえて、物語は展開していきます……

第2部 ほかの世界

「ああ、すばらしい新世界。このような人たちがいるとは!」

(シェイクスピア『テンペスト』第5幕からの引用)

第13章 多次元の冒険 ラインランド

第14章 多次元の冒険 二次元の説明

第15章 多次元の冒険 スペースランド(3次元)からの来訪者

第16章 多次元の冒険 3次元の説明

第17章 多次元の冒険 スフィアの思わぬ行動

第18章 多次元の冒険 スペースランド(3次元)の世界へ

第19章 多次元の冒険 スペースランドの神秘

第20章 多次元の冒険 覚醒

第21章 多次元の冒険 3次元の講義

第22章 多次元の冒険 次元上昇理論を拡散しようとした結果

この世界での1999年が終わる前日、ミレニアム長期休暇その最初の日のこと。幾何学のレクリエーションを遅い時間まで楽しみ、未解決の問題をあれこれ考えながら、そのまま寝ることにした。そして、ある夢を見た。

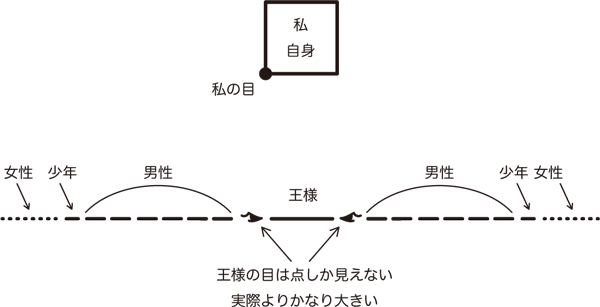

私の目の前には、たくさんの短い直線があった。当然、それはご婦人だと私は考えたのだが。その線の間には、さらに短く光る点がちらばっていた。そのすべてが1本のまっすぐな線の上を、私が見る限りでは同じ速さで動いていたのだ。

それらが動いている間は、たくさんの鳥がさえずっているような音が聞こえた。しかし、時々はその動きがぴたりと止まって静かになることもあった。

私はご婦人の中でも一番長い線に近づいて話しかけた。しかし返事はなかった。二度、三度と声をかけても何の反応もない。私は自分の口を彼女の前に持っていき、動きをさえぎりながら、

「そこのご婦人、この奇妙なさえずりと直線上を動いているこの集まりはいったい何を意味しているのだ?」と大声で尋ねた。

「わしは女ではない」

と短い線が返事をした。

「わしはこの世界の王である。それでお前は我が領土のラインランド(1次元世界)にどこから侵入してきたのだ?」

この返事を受けて、王様を驚かせたり困らせたのであれば、と非礼を謝罪した。それから、王様の領土について詳しく教えてほしいと依頼した。しかし、私の知りたい情報を得るのはとても難しいことだった。なぜかというと、王様は私がふざけて知らないフリをしていると思い込んでいたからだ。私は忍耐強く質問を繰り返した結果、このような事実がわかった。

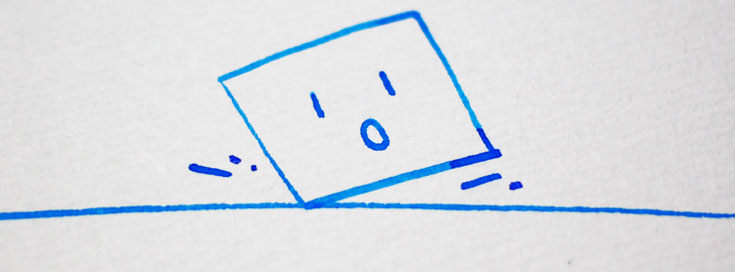

どうやらこのあわれで無知の自称王様は、自分が存在しているこの直線が世界のすべてであり、宇宙そのものと信じているようだった。直線から出ることどころか、直線外を見ることもできず、その世界外の概念もあるはずがない。私が最初に声をかけたときは、その声が聞こえてはいたのだけれども、まったく彼の経験を超えていたため、

「わしの腸から声がするぞ」

と無視したそうだ。私が自分の口をこの王様の世界に乗せるまで私の姿は見えなかったらしい。私がどこからやって来たのか想像もつかないという。

王様にとってこの1次元世界の外側は、まったく何もない空白。いや、空白ですらない場所なのさ。ここで私がそれを「空白」と言えば、そこには空白が存在するということになってしまうだろう。この王様にとっては、その空白すら認識できないのだからね。

彼の国の国民は、短い線が男性、点はご婦人だった。全員は動きや視界も、この1本の直線上だけに限られていて、この直線だけが彼らの世界だ。いうまでもなく、彼らにとっての地平とは点であり、点以外を認識することはできない。男性もご婦人も、子ども、物質、あらゆるものがラインランドの人にとっては点なのだ。ただ声によって性別や年齢を判別することはできる。

さらに、それぞれが狭い道、とでもいうのだろうか、彼らの宇宙をすべて塞いでいるものだから、道をゆずって左右に動くなどはできない。そのため、彼らはすれ違うことができない。いったん隣人になれば、ずっと隣人であり、私の世界では結婚のようなもの。死が二人をわかつまで、お互いが隣人同士ということになる。

このような人生、見るのは点だけ。直線上を動くことしかできない。これは言葉にできないほど退屈のように思える。そのため王様の明るい様子を見てとても驚いた。さらに、家族や結婚はどうなっているのだろう、と不思議に思った。しかし、これはデリケートな話題だからね。

ついに私は躊躇しつつも思い切って、「ご家族はご息災でいらっしゃいますか?」と、軽い調子で聞いてみることにした。すると、王様は答えた。

「わしの妻も子どもも健康で幸せにしておる」

この返事にはびっくりした。というのも、王様のすぐ近くにいるのは男性しかいない。いったいどういうことだろう。私は、果敢にも続けて尋ねた。

「失礼ですが、王様がいつどのように女王様にお会いになることができるのか想像できません。二人の間には少なくとも6人は人がいます。彼らを透き通ってもいないし、脇を通り抜けることも不可能でしょう?この国では、相手が近くにいなくても結婚したり子づくりができるものなのでしょうか?」

「どうしてそのような馬鹿げた質問をするのじゃ?仮にお前の言う通りだとしたら、この世界からすぐに人はいなくなってしまうだろう。ちがう、ちがう。心がつながるために近くにいる必要はない。子どもの誕生をそのような偶然の事故にまかせてしまえるはずがない。このことを知らぬはずはない。しかしながら、お前は知らないふりをして楽しんでいるようじゃな。よかろう、ラインランドで生まれたばかりの赤子に教えるように、お前に教えてやろう。よいか、結婚とは聴覚と音によって完成するのだ」

そして、王様は続けた。

「男性は皆、2つの目、口、声を持っているのは知っておるな。この声は、片方がバス(低音)で、もう一方はテノール(高音)なのだ。このようなことを口にすべきではないかもしれんが、お前のテノール声は判別できないな」

これに対して、私には声がひとつしかないこと、そして王様の声が2つあるとは認識していなかったことを伝えた。

「なるほど、わかった。お前は男ではなく女なのじゃ。または耳の教育を受けていないのじゃろうて。まあいい、話を続けよう。自然の定めによって男性はすべて、二人の妻と結婚するようになっておる」

私が、「なぜ二人なのですか」と私が尋ねると、王様は「無知のふりもいい加減にせい!」と叫んだ。それから王様は、完璧な調和がとれたつながりには4つの音、つまり男のバスとテノール、そして二人のご婦人のソプラノ(高音)とコントラルト(低音)が必要だと説明した。

しかしながら、と私は疑問をぶつけた。「仮にひとりの男性がひとりのご婦人、あるいは3人のご婦人を望んだらどうなるのでしょう?」すると王様は、そんなことは絶対にありえないことだ、と私が口を挟む間もなく話し続けた。

「毎週の中頃、自然の法則によって誰もがいつもよりリズミカルに激しく前後に動くのじゃ。

その動きが百と1を数えるほどの時間つづく。このような合唱ダンスの51拍目に、宇宙すべてがぴたりと止まり、それぞれのもっとも豊かで甘い調べを発する。

この瞬間に、あらゆる結婚が成立するのだ。

バスはソプラノ、テノールはコントラルト、これらが絶妙に適応する。愛し合う者たちはたとえ2万リーグ離れていようとも、距離を超えて運命の恋人が発する声を聞き分ける。愛が3人を結びつけるのじゃ。

この一瞬の結婚によって、子どもが3人産まれてラインランドに誕生する」

「なんと、常に3人も?! どちらかの妻が双子を産むということですね」

「愚か者、その通りじゃ。男1人に対して女2人がうまれなければ、男女比が崩れてしまうだろう。お前はごく当たり前の自然の常識も知らないのか?」

そう言って王様は怒りで言葉を失った。話を続けてもらうためには、しばらくの時間が必要だった。

「もちろん、この世界のすべての単身者が、この結婚コーラスによって相手を見つけるわけではない。多くの者たちはこのプロセスを何度も繰り返すのじゃ。少ない幸運な者だけが、自然の摂理によって決められた相手の声を聞き分け、完璧に調和のとれた音の抱擁をする。

ほとんどの者たちは長い求婚を続ける。声が1人の妻と調和したとしても、もう1人の妻とは調和しないかもしれない。最初からどちらとも調和しないこともある。ソプラノとコントラルトが調和しないことだってある。このような場合においては、毎週のコーラスによって3人の恋人が調和に近づいていくのが自然の摂理なのじゃ。声の不調和を発見しつつ、それが微かなずれだとしても、より完璧な調和に近づくようにしていく。

こうして何度も何度も繰り返し声を合わせていくうちに、やっと結婚が達成される。ついにその日がくると、遠く離れた3人の恋人たちは自分たちの結婚コーラスが完全に調和していることを悟る。そして、自然は彼らの結婚と3人の子どもの誕生を祝福するのじゃ」

『フラットランド―二次元の世界から多次元の冒険へ』

エドウィン・アボット・アボット(著) 牧野内 大史 (翻訳)

つづく…… 第14章 多次元の冒険 二次元の説明

自分を変える旅から、自分に還る旅へ。