むかし、むかし。

地下の洞窟に閉じ込められた人たちがいました。

後ろに火がともっているものの、彼らは手足を縛られていて明かりを背にして正面の壁しか見ることができないでいます。彼らはずっと目の前の壁を見てきました。その結果、火の前を通り過ぎる物によってできる影絵こそがこの世界そのものだと思い込むようになったのです。

……これはプラトンの有名な「洞窟の比喩」です。

ここでの洞窟に閉じ込められた人たち = 人間 のことです。

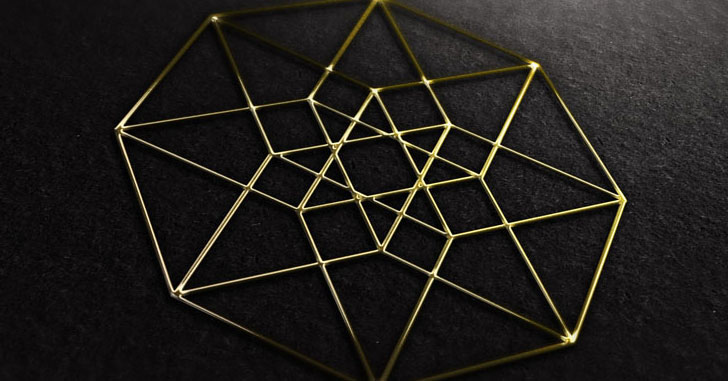

洞窟の囚人にとっては壁面の影絵、つまりフラットランド(2次元世界)しか認識できません。けれども、そのフラットランドはスペースランド(3次元世界)の影にしかすぎない、そのような例え話です。

彼らが、ちょっとだけでも「振り返る」ことさえできれば、そこにはより広い次元と世界が存在しているのにも関わらず、必死に何かを見ようと目の前の洞窟の底を見つめています。

『フラットランド』は、2次元の世界に住むスクエア(正方形)が、3次元の世界からやってきたスフィア(球体)によって、多次元の世界に「振り返る」お話です。

スクエアはスフィアという師匠、メンターから教えを受けることで様々な氣づきを得ます。さらに彼は4次元の可能性に氣づいていき、逆に自身の4次元理論によってスフィアを新しい可能性に導いていきます。

僕は時々、3次元人(僕たち人間)のことも2次元人とも呼びますが、それは実際、人間には2次元しか見えていないからです。これはすぐにわかるので、試しに片目を閉じてみてください。すべての視界は「視界という平面」の色のちがいでしかありません。

フラットランドの2次元人には、線しか見えません。 その線を通して、縦と横の2次元を認識しています。

僕たち3次元人には、ぺらっぺらっの面しか見えません。 その面を通して、縦と横と奥行きの3次元を認識しています。

4次元人には、3次元が立体的に見えています。 立体像を通して、さらにその上の4次元を認識しています。

直接目で見えるものが世界のすべてでないこと、そして、振り返った先に真実の世界がある。プラトンはそのように考えたようです。洞窟の壁ではない世界、これをプラトンは「イデア」と呼びました。

この「イデア論」とは、人間が認識しているものはすべて「影のようなもの」であり、あくまで「二次的なもの」なんだ、という考え方です。

例えば、僕たちはカンタンに円とか球体という言葉を使いますが、本当の円や球体は現実世界にはありません。ていねいに円を描いたとしても、緻密に見ていけば、線がちょっとガタガタしていたり、ズレていたりします。それはどこまでいっても「円のようなカタチ」であり、本当の円ではないのです。

では、本当の円や球はどこにある?

プラトンはこれを「イデア界」という絶対的な真実の世界にあるとしたのです。

私たちの世界の上(天上)に、絶対的な真実の世界(イデア)がある。

……。

一方で、『フラットランド』が面白いのは、これが多次元の話であること。

主人公スクエア君の前に現れたスフィア(球体)は、3次元のスペースランドこそが、真実の世界=イデア界であると力説します。自分の世界こそが真実の世界であり、2次元のフラットランドは、3次元の影でしかない。これは洞窟の影の話とまったく同じ仕組みですね。

注目したいのは、スクエア君の思想がさらに次の段階へと進むことです。

それは4次元、5次元、6次元、さらなる上次元への意志です。

物理学でも宇宙は多次元であると考えられています。現在有力とされる超ひも理論だと11次元の宇宙、もしくはそれ以上ともいわれています。

洞窟の壁から「振り返って」みれば、合わせ鏡のように、無限の次元が重なり拡がっているかもしれないのです。そう考えてみると、真実の世界(イデア界)は消え去ります。あるのは、形而上と形而下であり、絶対的な真実は存在しません。

それはあくまで相対的に決まるものであるということです。

それはあくまで暫定的。

ということは、「今の私」が決める、ということでもあります。

無限後退していく真実を、収束させる存在「今の私」がいます。

イデア(真実の世界)なんてものはない。

あるとしたら、今の私が決めた暫定的なイデア(真実)である。

自分を変える旅から、自分に還る旅へ。